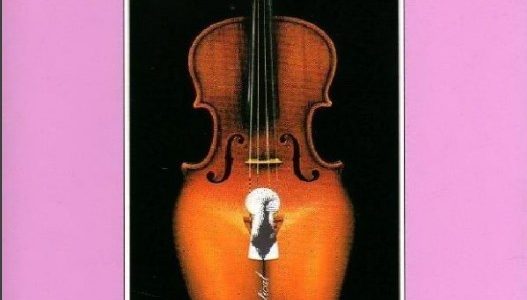

El vital y seductor Agustín Cabán, crítico musical de un periódico, acaba de jubilarse. Dispone ahora de mucho tiempo libre, pero no le apetece viajar ni jugar con los nietos; sólo tiene un deseo: invocar los fantasmas que hasta el momento han sido casi su única razón de vivir. Sebastián, el entrañable jefe de la sección de espectáculos del periódico, le da el empujón definitivo: lo anima a escribir una memorias. Mientras Sebastián devora, lleno de envidia y entusiasmo, las páginas que le va entregando el crítico musical, el lector va internándose en el mundo amoroso de Agustín, y conocerá sus apasionadas aventuras con la violinista Virginia Tuten, poseedora de un extraño fuego caribeño que estuvo a punto de hacer zozobrar el matrimonio del crítico; con el pianista Clint Verret, que no fue el único hombre en la vida de Agustín, pero sí el que lo llevó al borde del enamoramiento; con la transparente Clarissa Berdsley, intérprete de trompa que mantiene unas curiosas relaciones con un murciélago. Y si su pasión por Alejandrina Sanromá, virtuosa de la celesta, llevó a Agustín al goce más etéreo, su obsesión por la tórrida violinista Manuela Suggia desató en cambio sus más bajos instintos y lo arrastró hacia los infiernos. Estas y otras historias conducirán a Agustín por senderos insospechados, desde ménages à trois hasta torturadas relaciones de corte sadomasoquista, pues cada intérprete «toca» en él una cuerda muy distinta. Pero de lo que no cabe duda es de que, para Agustín, la música ha estado siempre vinculada a la pasión sexual; para él, conquistar al músico significa poseer no sólo a la mujer (o al hombre), su carnalidad —el púrpura profundo, en última instancia—, sino también saberse dueño de una implacable, irrepetible melodía: la Música, con mayúscula, que ambicionamos todos.

Despedirse de la profesión es como despedirse del sexo. Uno se aferra, yo me aferro a este pequeño escrito como si fuera un cuerpo de mujer, el último que abrazaré en mi vida. Camino a pie firme por la redacción y noto que nadie me saluda de una manera especial. En el fondo, esperaba lo contrario: que mostraran incomodidad o nerviosismo; temor de mirarse en mi espejo, y por eso mismo, cierta urgencia por salir de mí. No tengo que preguntar por Sebastián, el jefe de Espectáculos. Sé que lo encontraré en la oficina del editorialista, que es la más discreta y apartada de todas. El hombre sale a comer entre una y dos, y Sebastián aprovecha su ausencia para meterse debajo de su escritorio, ponerse un antifaz y echar una siestecita. Antes de conciliar el sueño, hojea las revistas que en su casa no se atreve a hojear: atletas culones, mulatos pródigos, muchachitos en flor. Cualquier día se jubilará también, y al alejarse de su profesión se alejará de sus revistas; de los torsos que suele acariciar apenas con la yema de los dedos; de los muslos que nunca va a morder, y de los vientres que se quedarán, ya para siempre, sin conocer el roce de su viejísima lengua. En cuanto se aleje del periódico, se alejará de todo lo que deseó en silencio. Como me alejo y o, que en silencio deseé, pero también cumplí: calladamente me he comido el mundo. O eso he querido creer. —Sebastián —lo llamo—, ¿estás despierto? Además del antifaz, lleva una cinta de felpa atada alrededor de la frente. La cinta está empapada en alcoholado, y eso quiere decir que la migraña lo ha agarrado fuerte. —Aquí tienes mi último escrito —le digo, y pongo los papeles sobre el escritorio. —Las fotos ya llegaron —responde, quitándose el antifaz. La cinta empapada en alcoholado es el único vicio que le debe a su mujer. Eso, al menos, es lo que dice Gloria, su esposa, profesora de literatura inglesa, dama flemática y sutil, sabedora de lo que tiene en casa.

Todas pretenden no saber, pero en el fondo saben. —Deberías sacar cuentas —me dice Sebastián, entreabriendo los párpados—. Con todas las virtuosas que te tiraste, hubieras podido organizar tu propia banda. —Algún que otro solista también cayó —admito, saboreando de antemano su sorpresa. ¿O acaso no se sorprenderá? Sebastián se ríe, pero lo hace como con cierto susto. Sé que he pulsado una cuerda peligrosa, y él se incorpora para escuchar mejor. Entonces pienso que debo darle esa alegría. Para él, también, tiene que ser una alegría. —Fue hace como veinte años. Era un pianista australiano, quizá te acuerdes de él, se hacía un moñito atrás. Se pone de pie y se sacude el pantalón, se afana en eso para ganar tiempo. Yo sólo miro su cara ilusionada, esos ojos que se han llenado de un intenso, doloroso estupor. —Por supuesto, se soltó el moñito. Tenía la espalda blanca, blanquísima, y unas manos pecosas. —Me acuerdo de ese pianista —murmura Sebastián, y empieza a masticar en seco, en un gesto de pura senectud. —Clint Verret —muerdo su nombre—, y te aseguro que no fue el único. Niega con la cabeza, tratando de parecer incrédulo. Pero a estas alturas, con mi última reseña puesta sobre el escritorio, que es como decir con el cañón de un revólver apretado en la sien, sabe que soy incapaz de mentir. —Lo seguí a Denver. Pasamos tres días por allá. —Te vas a morir —augura Sebastián—. No puedo creer que te estés confesando. —Ya estoy muerto —le digo bajito—, cuando acabé de escribir esa reseña me morí de angustia. Ambos sabemos lo que tendré que soportar ahora. Dentro de cinco minutos me llamarán a la oficina del director, caminaré hasta allí como si no sospechara nada y me toparé con la fiestecita de despedida.

Algunos intentarán darme consuelo: me hablarán de la suerte que tengo de poder viajar; de lo mucho que se disfrutan los nietos, y del gustazo de sentarse a leer los libros que antes no tuve tiempo de leer. No les voy a decir que ya no viajo; mi mujer insiste, pero he perdido el interés. Y que no me hace ninguna gracia dedicarme a los hijos de mi hija, llevarlos al centro comercial, comprarles chucherías, ¿quién quiere envejecer como un idiota? Tampoco tengo por qué ponerme a leer, a estas alturas, los libros que una vez pasé por alto. Quiero hacer exactamente lo que estaba haciendo cuando me propusieron que me retirara: enseñar historia y literatura orquestal en el conservatorio, y hacer crítica musical para el periódico. Lo del conservatorio se acabó hace meses, pero tenía esperanzas de continuar escribiendo mis reseñas. Poseo toda la experiencia necesaria, y apuesto a que después de tantos años, soy el único que tiene esa perfecta dosis de malicia. Sé calibrar a un músico desde el momento en que lo tengo delante. Si es mujer, miro la forma en que alza los hombros, o la manera en que aprieta la boca. Y si es hombre, siempre me fijo en la entrepierna, y sobre todo en la forma en que mueve los pulgares. —Escribe —sugiere Sebastián— tus memorias o algo así. ¿No decías que guardabas los apuntes para escribir un libro? Dale forma, Agustín, hazlo ahora. Lo firmamos con un nombre falso. Sebastián se incluy e para que lo sienta cómplice. Ya otras veces he pensado en eso: escribir una especie de cuaderno, o diario, y contar la historia de Virginia Tuten, la verdadera historia que vivimos juntos; la vorágine junto a Manuela Suggia, todo el horror de su final humano; mi relación con Clint Verret, ese amoroso depravado, y las riesgosas manías de Rebecca Cheng, con mucho, la mejor clarinetista que ha pasado por esta ciudad. Y por mis brazos. Mati, la secretaria del director, nos interrumpe: su jefe me espera y debo darme prisa. Digo que sí con unos ojos tristes, como si me acabaran de avisar que va a salir mi entierro. Sebastián suelta una risita burlona y lo miro por última vez; por última vez como el buen crítico que he sido. Necesito saber que fui el mejor. O no, no hace falta que nadie me lo diga. Sé que fui bueno, o tal vez especial, y eso ocurrió porque la mayor parte de las veces juzgué a los músicos por sus instintos; valoré sus dotes como ejecutantes de un modo diferente: además de escuchar su música, los olfateaba, los oía hablar, auscultaba el rumor de sus vísceras. Tal vez suene prosaico, pero el alma musical está en las tripas: lo pude comprobar allí, pegando el oído y escuchando atento. Sebastián tiene un bigotito antiguo y canoso que parece falso; y el cabello abundante, canoso también. Los ojos los tiene un poco hundidos —a nuestra edad, todo se hunde— y las mejillas fláccidas. Parece un piel roja con la cinta de felpa amarrada alrededor del cráneo.

—Sólo te falta la pluma —le digo, antes de ser arrastrado por el gordo Romero, redactor de Deportes. Tan pronto me ven aparecer, los compañeros aplauden, me estrechan la mano, y algunos me dan palmaditas en el hombro. Ibsen, la redactora de Sociales, me entrega una caja envuelta en papel de regalo. Abro la caja y aparto papeles de seda hasta que encuentro la camisa del pijama. Es de satén azul y tiene mis iniciales bordadas. Ese pijama me recuerda otro, el que llevaba Virginia Tuten la tarde en que me abrió la puerta. También llevaba un collar de perlas, pero eso es parte de la historia que voy a relatar; de la belleza que me he guardado durante tantos años, o de los horrores que voy a vomitar hasta que se me arrugue el alma. Mejías, el jefe de Redacción, me entrega mi penúltima reseña, puesta en un marco plateado que lleva una inscripción grabada. Evito leerla, sospecho que se trata de un parrafito deprimente. El nuevo crítico musical, un tipo joven, me mira con algo que parece gratitud, pero que también pudiera ser alivio; y el director, por decir algo, dice que por favor no los olvide. —Vendré a escribir de vez en cuando —respondo, con un hilo de voz, pero no me hacen caso. Si me lo hicieran, la despedida no tendría razón de ser; mi anunciado retiro sería como una tomadura de pelo y el mundo no tendría orden, ni destino, ni fatalidad. Finalmente, alguien insiste en que diga unas palabras. Me siento ridículo, casi inmoral sosteniendo ese pijama azul entre las manos. —A lo mejor escribo un libro —digo—, pero no de mis memorias. Unos comentarios sobre los músicos que conocí… Hay más aplausos, reparto de canapés y unas copitas de plástico con vino tinto. Según se acerca el final de la celebración (¿qué celebramos?) siento que empieza a descender la losa. Me falta el aire, pero volveré muy pronto. Vendré a buscar mis notas, mis papeles, hasta un mechón de pelo (pelo púbico, qué importa el otro) que guardo de Alejandrina Sanromá, genio de la celesta. Sebastián me toma por un brazo y se ofrece para acompañarme al auto. Salimos al pasillo, entramos en el ascensor sin pronunciar palabra. De pronto me echo a reír. —Amamantaba a un murciélago —digo con voz entrecortada; la carcajada apenas me permite hablar. —¿Quién? —pregunta Sebastián. —Esa mujer que tocaba la trompa, Clarissa Berdsley, ¿has puesto alguna vez la boca dónde la puso un bicho? Sebastián echa hacia atrás la cabeza y en eso se abren las puertas del ascensor.

—Pocas veces, querido. Para mi desgracia, pocas. Virginia Un violinista chino, de paso por San Juan, se abrió frente a mis ojos la camisa y me mostró lo que desde ese instante yo llamé la « marca de Saint Saëns» . Era una gruesa línea de color marrón que le corría por la base del cuello, del lado izquierdo, sobre la clavícula, y que hubiera podido tomarse por otra cosa, por la huella de un dedo tiznado, por ejemplo, o por una antigua quemadura. Me aseguró que su caso no era de los más graves. A otros violinistas también se les irritaba la piel allí, donde apoyaban el violín, y con el roce —o la pasión de ciertas melodías— se les formaban ampollas, laceraciones más o menos severas que en ocasiones se infectaban. Agregó que había sabido de un virtuoso ruso a quien la interpretación de ciertas piezas de Saint Saëns le provocaba un malestar tan intenso que a veces, finalizado el concierto, los médicos se veían en la necesidad de aplicarle morfina. Subrayé el dato y lo reservé para mi archivo. Después de andar tanto tiempo acribillando a músicos que saben o no saben lo que dicen, he optado por guardarme los mejores secretos y llevar al periódico el resto, lo mínimo que la gente espera, no mucho y nunca nada personal. Tengo una notable colección de indiscreciones y frases insólitas. Se asombrarían los aficionados si supieran los términos tan carnales, ¿o debo decir carnívoros?, en que se expresan algunos solistas con respecto de sus instrumentos, o con respecto de la música que interpretan. Aquella vez, el violinista chino se sorprendió cuando me incliné para mirar la marca en su cuello. Hay sólo dos imágenes que nos sobrecogen para toda la vida. Una tiene que ver con la muerte: generalmente es la boca, los párpados o las manos de un cadáver de la familia. La otra tiene que ver con el deseo, o mejor dicho, con el presentimiento de un deseo. Viéndola de cerca, en una piel que entonces, por un instante, no fue amarilla ni blanca, ni de hombre ni de mujer, me entraron ganas de olfatear y de besar la huella del violín, el daño que había hecho. Cerré los ojos y sentí que en ese trance me estaba jugando algo distante y no completamente mío. El violinista interpretó mi gesto de otro modo y se apartó perplejo. Pero no fue hasta que conocí a Virginia, varios años más tarde, que descubrí que este incidente había tenido su azar justificado. Lo del azar justificado me lo enseñó hace tiempo un guitarrista brasileño, y al principio me pareció un concepto disparatado, pero poco a poco le fui cogiendo el sentido. Y lo vine a comprender del todo la mañana en que vi a Virginia por primera vez. Llegué al teatro cuando el ensayo había empezado. Avancé por entre las butacas vacías y me ubiqué en un extremo de la novena fila, tal como ha sido mi costumbre desde que me inicié en este oficio. Soy partidario de asistir siempre a los ensayos, aun cuando conozca perfectamente al solista. En el caso de Virginia, la verdad es que no la conocía de nada; no había escuchado una simple grabación suy a; ni tampoco reparé en la foto que enviaron al periódico, junto a su biografía.

Por eso, porque me había hecho la idea de que era norteamericana, y ni siquiera sospechaba que era nacida en Antigua —Virginia Tuten es la única solista de que se tiene noticias que haya salido de ese insólito agujero tropical—, me sorprendí cuando vi a aquella mulata corpulenta, una nodriza pecadora que interpretaba, en mi opinión sin demasiado brío, Salut d’amour, la pieza más empalagosa de Elgar. Entorné los ojos y entonces me acordé de la « marca de Saint Saëns» . Como un relámpago, la imaginé algo más corta, quizá más gruesa, mucho más tenue sobre la piel de esta mujer. Terminó de tocar y movió la cabeza de un lado para otro, con ese movimiento de potro impaciente que suelen hacer los violinistas para relajar los músculos del cuello. Luego se acercó al pianista y juntos se pusieron a mirar algún detalle de la partitura. Ella quedó de perfil, y en lugar de mirarle hacia los pechos, que eran de estructura y densidad más bien notables, bajé la vista y reparé en sus pies. Los pies suelen decirme mucho sobre el carácter musical de un violinista. Me fijo en el tamaño y la forma; en la manera en que el músico los junta o los separa; también les miro las pantorrillas y de algún modo sé que la expresión surge de allí, de los tobillos y las corvas. La tarde del ensayo, Virginia llevaba unas alpargatas blancas: no puedo concebir algo más dulce ni más propio para una violinista que se va a meter, como una ninfa, en La fontaine d’Aréthuse. Fue en ese momento cuando sentí la urgencia de salir de la novena fila y sentarme más adelante, justo en el centro: por primera vez en mi carrera, tuve y caí en la tentación de hacerme notar. Antes de empezar con el ensayo de la segunda parte, la oí indicarle al pianista que se tomaría un descanso. No me moví de la butaca hasta que la vi desaparecer, arrastrando un poco las piernas, y me di cuenta de que, o no era una mujer muy ágil, o era de las que bajaba el tono en los ensay os. Algunos cantantes, sopranos y tenores, ensayan en susurros para no malgastar la voz; los violinistas a veces suprimen los movimientos bruscos, guardan silencio para concentrarse, hacen comidas ligeras, y en muchos casos, se abstienen de tener sexo la noche que precede al estreno. Me pregunté, mientras llamaba a la puerta de su camerino, si Virginia Tuten también se andaría con tantos melindres. Me lo seguí preguntando cuando vino a abrirme una mujer robusta, rubia, evidentemente norteamericana, y tuve la sospecha —más que sospecha, una certeza socarrona y cruel— de que acababa de interrumpir algo importante. Eso se puede oler, cualquiera que se lo proponga puede olerlo. Vi su cuello húmedo y su falda arrugada, y por si eso no bastaba, vi sus ojos ladinos, esa sed tan propia de varón. Sonreí para mis adentros: aquella rubia que se presentaba como la secretaria de la violinista, en realidad había estado besándose con ella, acariciando los pechos de la muy virtuosa y rogándole que se calmara. Tal vez Virginia Tuten estaba demasiado tensa. A medida que van envejeciendo, las violinistas, no sé por qué, se vuelven inseguras. Debería ser al revés, en el piano es al revés, pero con el violín ocurre lo contrario: cuanto más jóvenes, más lanzadas. Y luego se van volviendo tímidas, se apagan un poquito cada día, hasta que se retiran, generalmente a edades más tempranas que los hombres